中国足球,到底该怎么搞?

更衣室里弥漫着一股混合着汗水和消毒水的气味,老张一边用毛巾擦着脖子上的汗,一边对着手机屏幕叹气:“这帮人又吵起来了,金元足球和青训非得争个你死我活,跟咸甜粽子似的。”

隔壁的小王探头过来:“要我说啊,这俩就跟泡面和佛跳墙,一个快,一个慢,但谁说泡面里不能加鲍鱼呢?”

金钱的狂欢,青训的眼泪

金元足球刚登陆中超那会儿,球迷们的眼睛比球场灯光还亮——大牌球星扎堆,转播镜头扫过去,替补席上坐着的年薪能买下半支县城足球队。某位老板曾豪言:“砸钱?这叫投资未来!”

结果未来没来,账单先到了。球员身价虚高、俱乐部财政赤字,连扫地阿姨都学会了“泡沫经济”这个词。

别说,这钱还真砸出了成效。引进外来的技术,绝不止于进球,更是战术理念的相互交融与碰撞。有位青训教练偷偷模仿过欧洲名帅的训练方法,结果被小球员吐槽:“教练,您这‘西班牙传控’咋练得像广场舞大妈抢C位?”

青训的困境:从“体校模式”到“社区盲盒”

中国青训史要是拍成电视剧,大概能叫《从辽宁到鲁能再到……呃,卡壳了》。早些年体校模式撑起半边天,后来鲁能足校接过接力棒,如今俱乐部青训喊着“国际化”,可社区足球的土壤薄得能种仙人掌。

贵州毕节某青训基地的教练老李曾吐槽:“我们这儿的孩子,天赋比Wi-Fi信号还强,可惜设备比我的发际线还秃。”

更魔幻的是区域差异。北上广的青训营里,小球员穿着定制球鞋分析战术录像时,西部某县城的孩子们正用塑料袋裹着足球防漏气——别笑,这招还真练出了几个“铁脚头”。

孙继海当年那句“得跟高手过招”成了真理,但现实是:有些孩子连“招”都没见过,直接进了“青铜局”。

博弈中的共生:速溶咖啡和手冲艺术

金元足球和青训的关系,像极了爱情剧里的冤家。一个说:“我能让你立刻风光!”另一个翻白眼:“可你走了我咋办?”但真把这两者对立,就像非说火锅必须清汤或辣油——鸳鸯锅表示不服。

某中甲俱乐部曾搞过“土洋混搭”:外教带一线队,本土教练抓青训。结果外援在场上秀脚法,青训小将在场下偷师,还开发出了“巨星模仿秀”训练法。

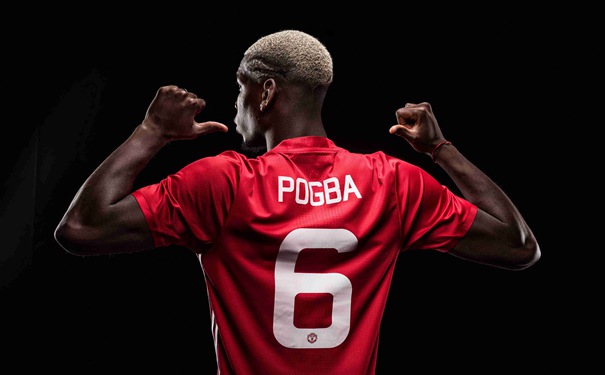

最绝的是,有个孩子因为学某大牌球星的发型太过传神,被赞助商看中拍了广告,俱乐部经理乐得直拍大腿:“这波流量血赚!”

当金元遇见青训:足球界的“量子纠缠”

经济学家总爱念叨“长期主义”,可足球世界偏偏是“即时反馈”的狂热信徒。但你看英超豪门,哪个不是一边挥舞支票簿,一边深耕青训?咱们的尴尬在于:钱砸下去像往沙漠倒水,还没渗就蒸发了;青训搞起来像种红杉,等不及成材就想砍了当电线杆。

然而,总有一些人在竭力缝补这条裂痕。比如某地产商破产后,青训营的灯光反而更亮了——原来他偷偷把最后的老本儿换成了智能训练设备。还有那些“野生”社区联赛,大爷大妈自发当裁判,奶茶店老板赞助奖杯,愣是把青训金字塔的底座夯出了烟火气。

尾声:足球不是棋盘,是块田

老张后来在小酒馆里总结:“要我说啊,金元足球是化肥,青训是庄稼。光撒化肥地要板结,光种庄稼赶不上趟儿。得轮作!

还得掺点有机肥——比如多办几场让娃娃踢球的社区赛啥的。”醉醺醺的小王突然蹦出一句至理名言:“对对对!就像我媳妇说的,过日子不能光看支付宝余额,还得看看家里那盆绿萝长没长新叶子。”

你看,连啤酒泡沫都在告诉我们:有些东西,急不得,也停不得。

粤公网安备44132302100233

粤公网安备44132302100233